2025-07-29

分享到

在2023年英国国际防务展上,一台形似卫星天线的银色装置引发关注。这款名为雷神之锤的射频武器,宣称能在5秒内瘫痪半径800米的无人机群。随着全球47个国家研发蜂群技术的当下,这种定向能武器的出现,是否意味着以量取胜的无人机战术即将失效?

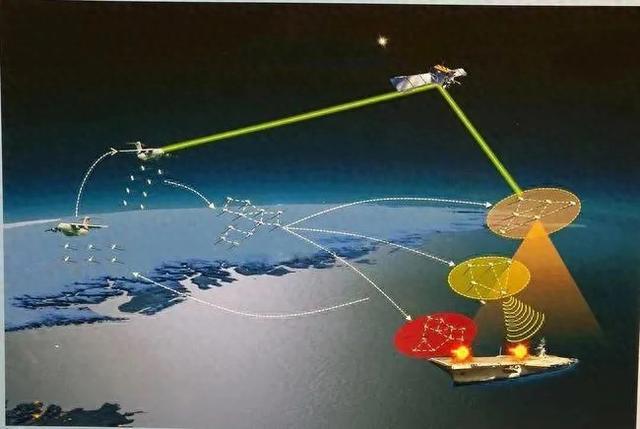

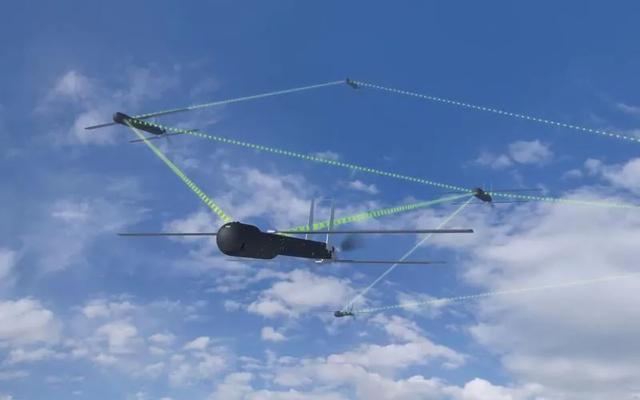

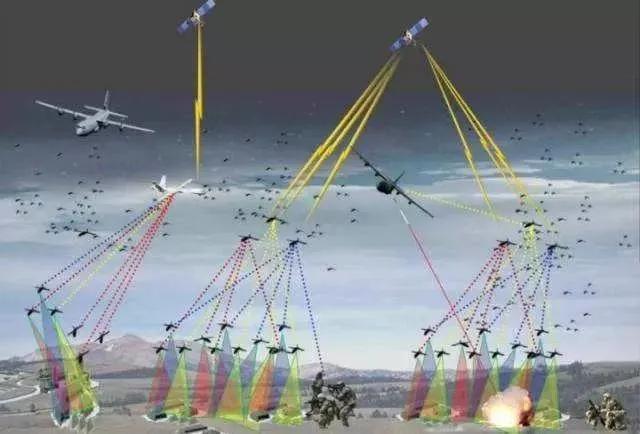

现代蜂群技术早已突破简单数量叠加。中国电科集团2021年公布的实验显示,200架无人机不仅能自主规划攻击路径,更能通过群体智能算法实现抗干扰组网——当30%节点被摧毁时,剩余单元会在0.8秒内重构通信链路。这种类生物神经网络的特性,使得传统防空系统陷入击落成本高于建造成本的困境。

英国BAE公司披露的测试数据值得玩味:雷神之锤对消费级无人机的压制成功率达98%,但对军用级蜂群的拦截效率骤降至61%。这暴露出射频武器的核心软肋:它依赖电磁频谱压制,而现代军用无人机普遍采用跳频通信与抗烧蚀涂层。2022年乌克兰战场就出现改装案例——将石墨烯薄膜粘贴在无人机表面,可使电磁脉冲效应衰减40%。

定向能武器本质上是在打能量差与频段差的战争。雷神之锤的工作频段覆盖0.1-40GHz,功率密度达到20kW/m²,确实能烧毁常规无人机的电路元件。但中国航天科工展示的蜂群防护套件提供了新思路:通过陶瓷基复合材料外壳与自适应变频模块,可使无人机在遭遇电磁攻击时,自动切换至受干扰较小的L波段通信。

更关键的制约来自物理定律。根据弗里斯传输方程,射频武器的有效射程与功率呈平方反比关系。要实现800米作用半径,雷神之锤需要配备专用发电车,其部署灵活性远不及可快速机动的蜂群无人机。俄亥俄州立大学的模拟实验表明,当遭遇200架以上蜂群攻击时,单台射频武器的拦截会出现明显时间窗口漏洞。

现代防空体系正在形成分层拦截的技术生态。美国雷神公司开发的无人机杀手微波炮,专门针对800米内低空目标;以色列铁光束激光系统负责中距离点防御;中国寂静狩猎者激光武器则实现过6秒击毁3架无人车的记录。射频武器在其中扮演的角色,更像是电磁频谱空间的清道夫,而非决定性的终结者。

值得关注的是反制技术的进化竞赛。西北工业大学2023年发表的论文揭示,通过在蜂群中混编10%的电磁诱饵机,可使射频武器误判率提升65%。这些诱饵机携带角反射器与信号模拟器,能制造出比真实攻击群更强烈的电磁信号特征。这种主动欺骗战术,本质上是对抗能量武器的性价比之选。

从火药动能到电磁能量的武器迭代,本质上都是能量传递效率的竞争。射频武器的出现并未颠覆矛与盾的基本规律,反而凸显出三个核心定律:首先,单一技术无法通吃所有场景,蜂群与反蜂群的对抗注定是体系化较量;其次,能量武器的实用化必须突破尺寸-功率-射程的不可能三角;最后,智能算法的进化正在改写攻防成本计算公式。

未来的反蜂群作战或将呈现三线并进格局:物理层用高能激光实施硬杀伤,电磁层用微波武器制造软瘫痪,信息层用AI诱饵实施认知欺骗。这种多维复合防御体系,或许比追求某种终极武器更符合战争经济学原理。正如麻省理工学院《技术评论》指出的:对付蜂群的最佳方式,永远是比它们更快完成技术迭代。

当伦敦某实验室的射频武器烧毁第100架靶机时,深圳无人机企业的工程师已在测试氮化镓材料的新型电路板——这场静默的技术赛跑,正在重新定义未来战场的游戏规则。